LA METAFISICA DI DANTE

”QOM-‘ED-JAH”è la reinterpretazione pittorica di Bosich della Divina Commedia di Dante Alighieri. 36 tavole complessive corrispondenti a diversi Canti. Le tavole fanno parte di una collezione privata.

Il significato dell’opera

QUOM-‘ED-JAH” è la ricerca che Bosich stava compiendo sui significati esoterici ed alchemici presenti all’interno della Divina Commedia di Dante, tradotti nel suo idioletto artistico.

Una ricerca che non potè essere completata per la sua scomparsa nel 2020: sono stati realizzati tre dei 12 zodiaci previsti, composti ciascuno di 12 opere, pertanto esistono solo 36 opere di cui 12 per l’ Inferno, 12 per il Purgatorio e 12 per il Paradiso.

Il progetto complessivo era però di 48 opere per ciascun cantico (Inferno, Purgatorio e Paradiso). Ovvero di 48 per tre, quindi 144 temi.

Il 144 è il numero dell’umanità e corrisponde alla griglia cristallina 144, il reticolo energetico super dimensionale che ricopre il pianeta terra riattivato il 12/12/2012.

Pertanto l’impianto complessivo dell’opera prevedeva un compendio dell’umanità nelle varie stratificazioni, proiezione livelli, viste con gli occhi del maturo pittore che si lascia guidare dal sommo poeta nel suo percorso iniziatico, proprio come fece Dante con Virgilio.

Flaminia Fanari e Paolo Siena. Introduzione ”QOM-‘ED-JAH”

Tecnica pittorica e simbolismi

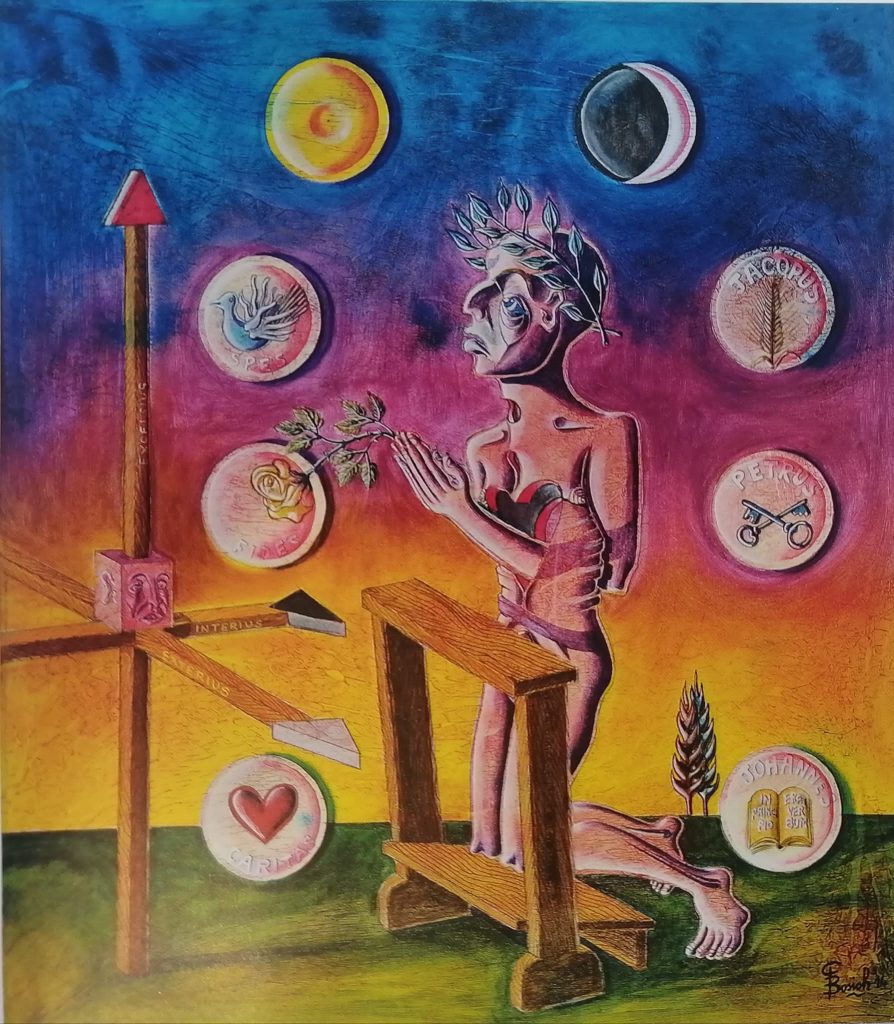

L’opera pittorica ispirata alla Divina Commedia è presentata dal catalogo ”QOM-‘ED-JAH” che accompagna e commenta le 36 incisioni lito-offset, tecnica mista, acrilico e olio su tela 70 x 80, realizzate nel 2024

La prefazione critica è di Franc Ducros, noto studioso di Dante e docente dell’università di Montpellier. E’ un lavoro pittorico originale e poco convenzionale e dimostra ancora oggi, dopo 700 anni di storia, quanto vivo sia ancora l’interesse per Dante e la sua Divina Commedia.

Le opere di Bosich sono surreali, visionarie, fantastiche, simboliche ma anche esoteriche, frutto di un approfondito studio.

“Bosich è un maestro del disegno e del colore. Le tavole con i loro colori squillanti dal rosso al verde fanno cantare tutte le sfumature del giallo, dal fulvo al canarino, e sanno avvolgere nel blu profondo i luoghi in cui appare il mistero. In composizioni che la loro coerenza carica di significati specifici che, di quadro in quadro compongono una totalità dinamica, sempre aperta.“

Franc Ducros. Prefazione ”QOM-‘ED-JAH”

“Le figure sembrano apparire diafane, in un mondo fluido e immaginario. Eppure le immagini conservano quel gusto antico dell’illustrazione esoterica, dell’incisione calcografica, che diventa emblematico nella reale coincisione simbolica delle carte da gioco e dei Tarocchi.“

Flaminia Fanari e Paolo Siena. Introduzione ”QOM-‘ED-JAH”

Le influenze massoniche e rosacrociane

Bosich, è un artista la cui arte è influenzata dalle sue convinzioni massoniche e rosacrociane. I 36 quadri ispirati alla Divina Commedia, incorporano simbolismi massonici e rosacrociani.

Questo potrebbe sembrare in contraddizione con la profonda fede cristiana di Dante, ma in realtà offre una lettura più complessa e sfumata dell’opera.

Le tavole della Commedia travalicano l’opera stessa, con un contributo di significanti e significati visivi che regalano una rappresentazione ancor più profonda e visionaria dei canti dell‘Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Le 36 opere pittoriche della Commedia offrono un’ulteriore chiave di lettura caratterizzata da un ricco simbolismo esoterico, che riflette una ricerca interiore e una connessione con il divino.

Bosich riesce a fondere questi elementi, mostrando come le diverse tradizioni e credenze possano coesistere e dialogare tra loro.

GALLERIA DIVINA COMMEDIA

36 opere tecnica mista, acrilico e olio su tela cm 70 x 80 – 2014. Ogni tavola riporta in didascalia il Canto di riferimento ed il commento di Flaminia Fanari e Paolo Siena.

Inferno

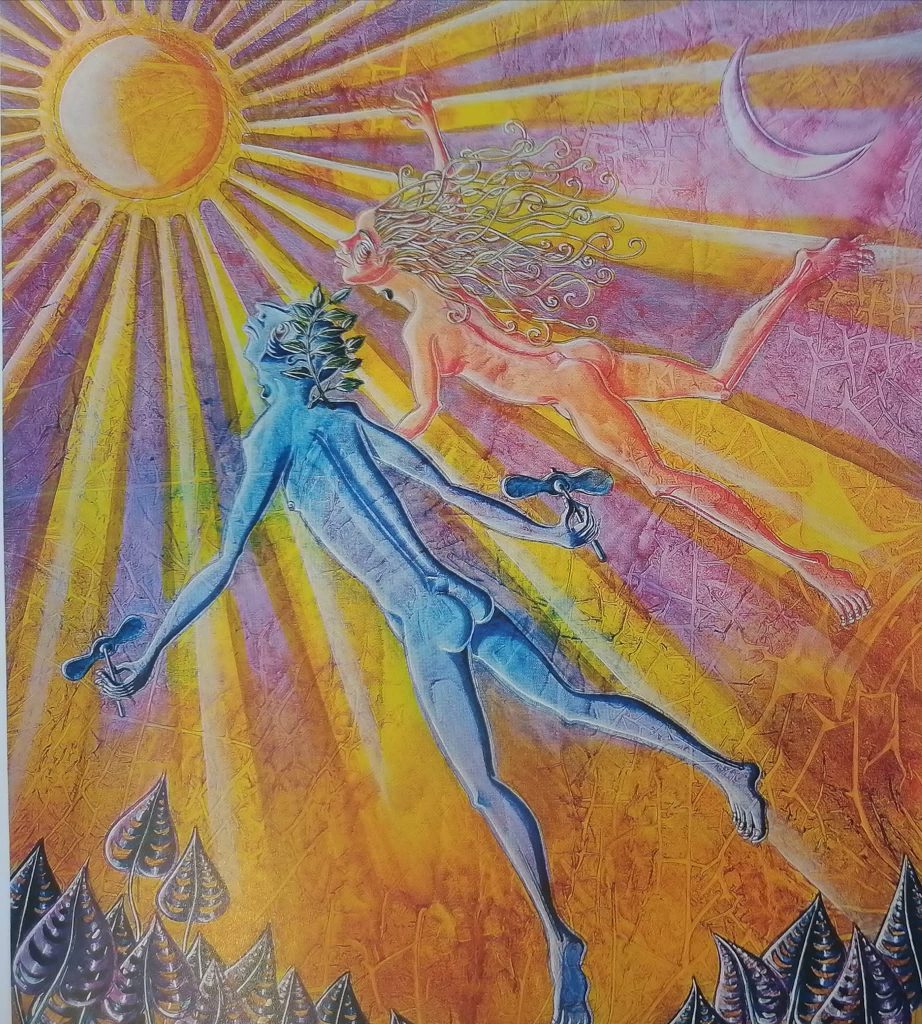

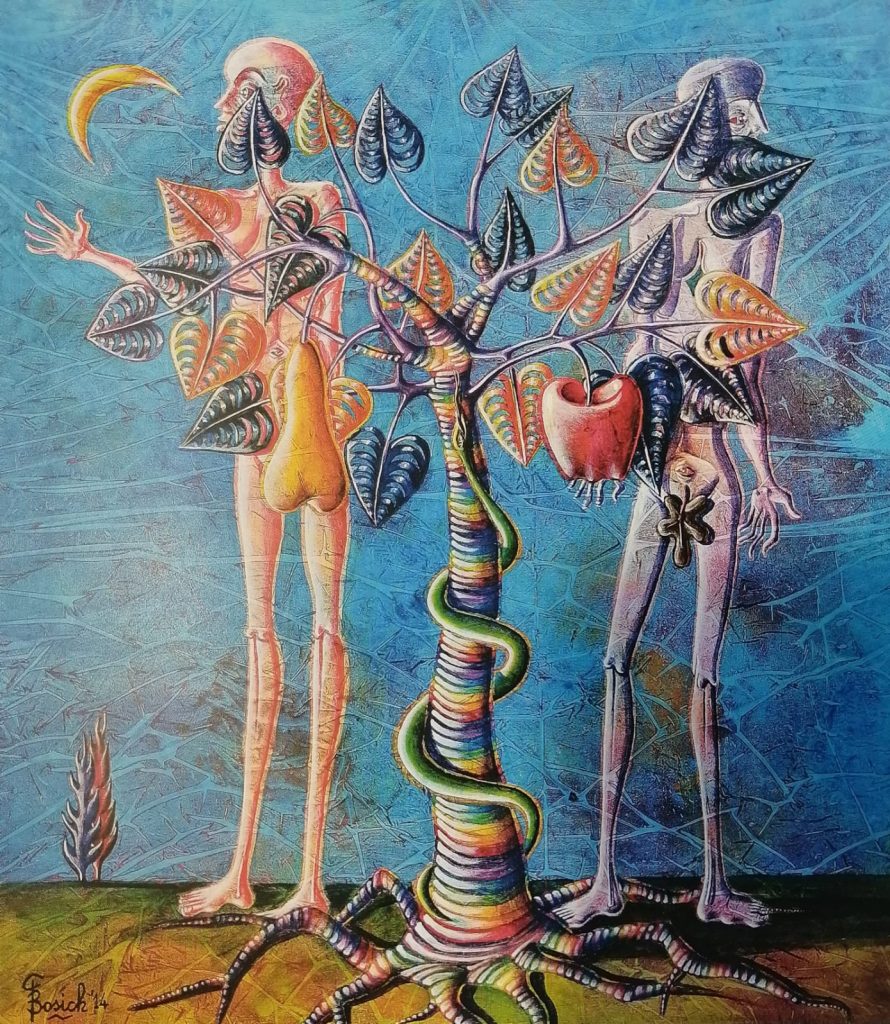

Inferno Canto I, vv 1-6

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.

Ah quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura.

La condizione iniziale per intraprendere il viaggio di rinnovamento e perfezione spirituale, nel cammino verso la salvezza, è, come per Dante, quella di smarrimento.

E’ cammino dell’uomo che, allo spartiacque della propria esistenza, compie un atto di autoriflessione, interrogandosi sul passato vissuto e su ciò che lo aspetta.

L’uomo si ritrova in questa selva oscura, che simbolicamente rappresenta lo stato di contraddizioni, di confusione, di retaggio del vissuto, la vita quotidiana fatta di bisogni indotti e di necessità terrene parenti ma non sostanziali.

Nell’abbraccio intimorito al cipresso si intravede una via mistica da seguire che può liberarlo da questa condizione selvaggia e la prospettiva da terrena comincia a farsi ultraterrena: i cipressi, alberi simbolici posti nei cimiteri al limite tra il terreno, la vita materiale e l’aldilà, l’altra vita, verticalizzando così fuggono verso l’alto come fiamme spirituali.

Esotericamente, annunciano il percorso di iniziazione e rimandano a Boaz e Jachin (“Forza” e “Stabilità”), le colonne del tempio di Salomone, alle quali un timido Dante si affida per lasciarsi condurre dal loro solito punto.

L’albero policromo a sinistra, invece, contiene in sequenza le stratificazioni della luce, i 7 colori dell’iride che si ripetono ciclicamente rimandano alla ricerca costante della luce.

Tanto è vero che nel canto successivo (Inf. II, 97 e ss.) si parla di Lucia, la allegoria della grazia illuminante, che, sollecitata dalla vergine, manderà Beatrice a salvare Dante dalla selva oscura priva di luce. Anche Lucia, quindi, appare in questo antro buio

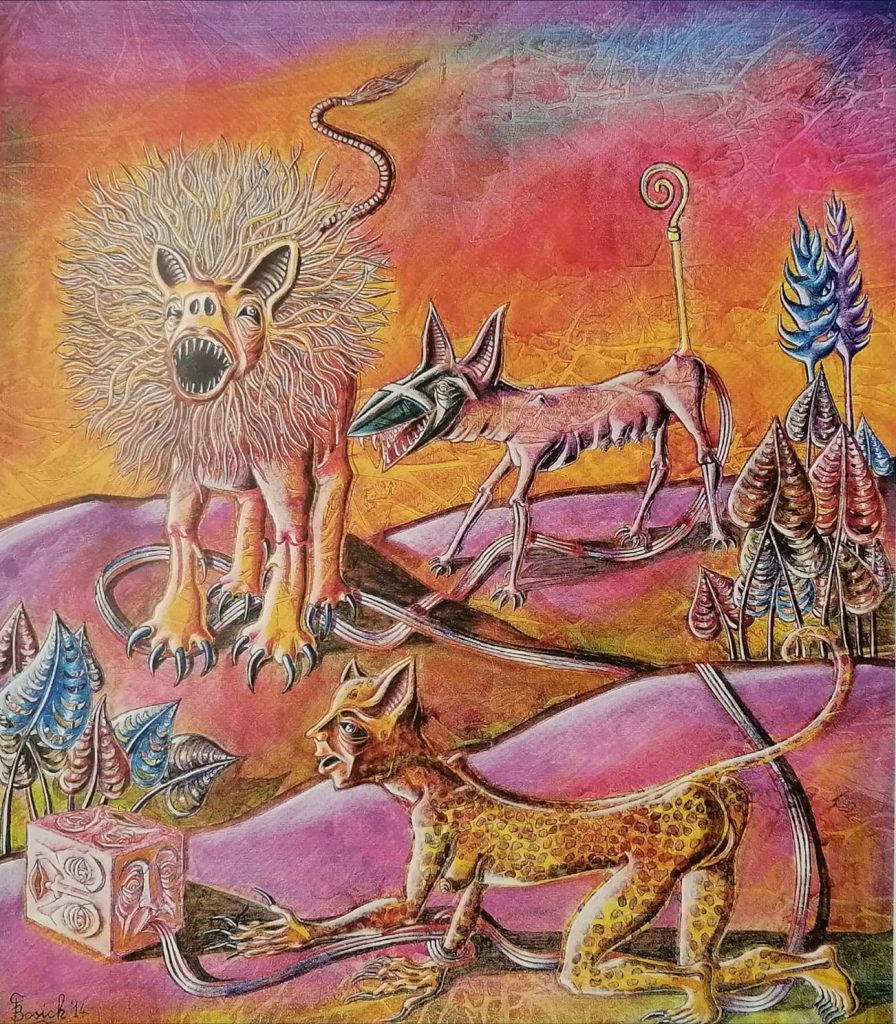

Inferno, Canto I, 31-33, 44-45, 49-51.

Ed ecco, quasi al cominciar dell’erta, una lonza leggiera e presta molto, che di pel macoato era coverta;

(….) ma non sì che paura non mi desse la vista che m’apparve d’un leone.

(….) Ed una Lupa, che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza e molte genti fé già viver grame.

Superato il dubbio iniziale, la prima dura prova da superare è quella delle tre fiere, che vengono raffigurate in sequenza, su tre piani differenti e visivamente sovrapposti.

In primo piano, la Lonza suadente, maculata ed ungulata, esprime l’aspetto della lussuria, testimoniato dai suoi attributi sessuali ostentati.

Il Leone ruggisce al di sopra la propria superbia. Con aspetto regale, sebbene spettinato, il Leone rappresenta per Bosich l’aspetto regale, materiale, corporeo e terrestre in contrapposizione con la Lupa, in terzo piano, nella quale prevale l’aspetto animico, umido, acqueo e sacerdotale.

La Lupa di Bosich, smagrita e mai sazia per la sua Cupidigia, è infatti raffigurata con precisi riferimenti alla Chiesa, basta vedere la coda che si trasforma in pastorale o le fauci voraci in foggia di mitra.

Bosich, in senso polemico ma anche ironico, rimandando al rovesciamento dei valori ed al grottesco medioevali, fa un preciso ed attento riferimento storico alla Teoria dei due Soli che disquisiva sul rapporto tra i due Poteri Universali, regale e papale.

Le tre fiere sono collegate tra loro da un unico filo, in quanto espressioni diverse di quello che noi siamo: corpo, anima e spirito. L’aspetto bestiale va dunque domato e ricondotto ad una unificazione armonica tra queste tre Nature che si rende necessaria affinchè i tre aspetti dell’esistenza non restino slegati, incompleti, e l’opera divina non risulti inconclusa.

Il filo a sua volta è tripartito perché l’unione dei tre aspetti deve avvenire sotto il segno della Trinità ed ancorato ad una pietra cubica multi facciale che le garantisce stabilità.

Questa, contenendo in sé sei facce rimanda anche al concetto di Dado dunque al caso che in realtà non esiste in quanto si innesta nell’ordine divino delle cose dove tutto è già prestabilito, è immanente.

Inoltre, la pietra cubica, che in fondo non è altro che la Pietra Levigata Massonica, esprime a sua volta un senso di sintesi geometrica, perché, aprendosi dall’interno, si scompone per formare la pianta di una chiesa a croce Latina: la navata è composta dalle quattro facce messe in verticale, mentre il transetto orizzontale si forma dall’affiancamento dei restanti due quadrati al terzo quadrato dell’asse verticale, il quale diventando centrale sostiene l’alzato della cupola.

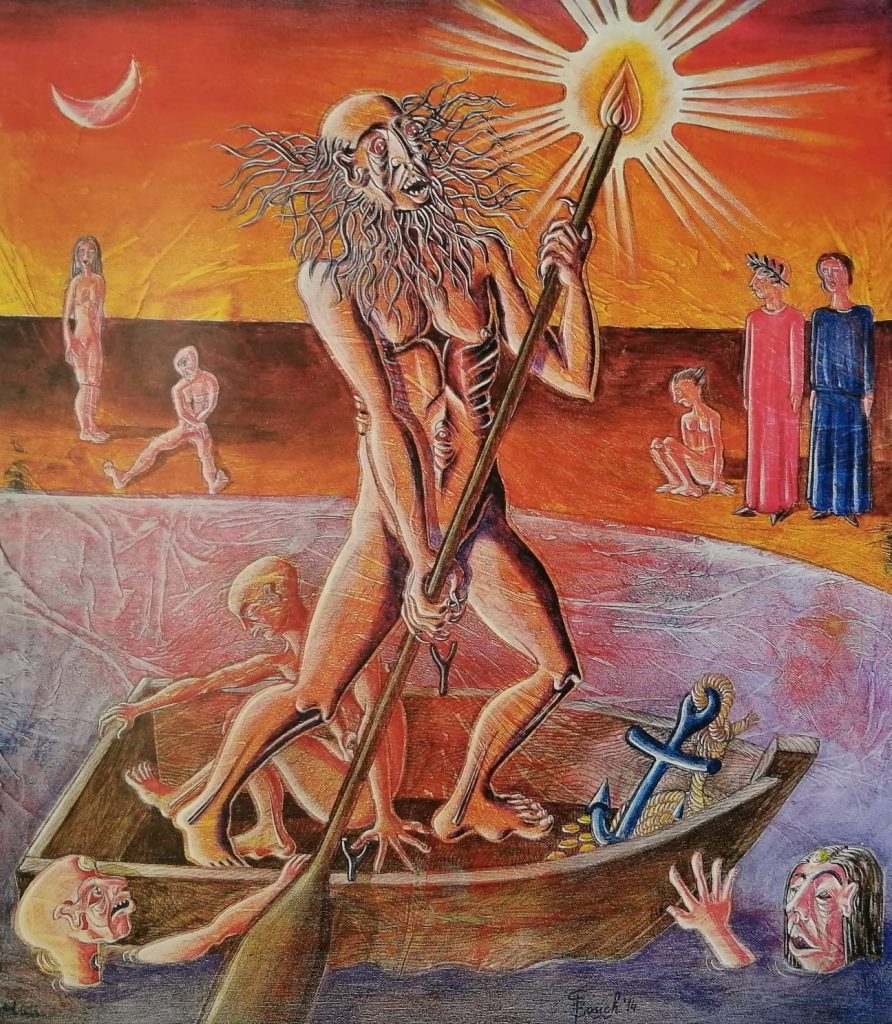

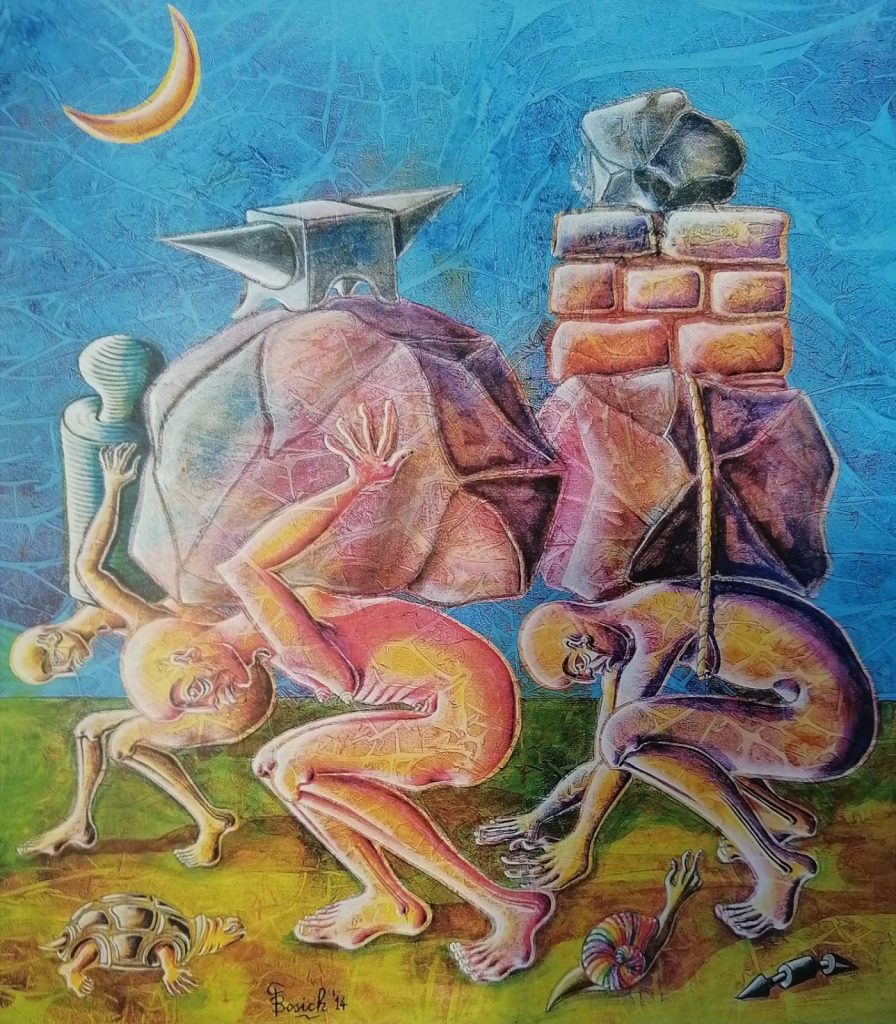

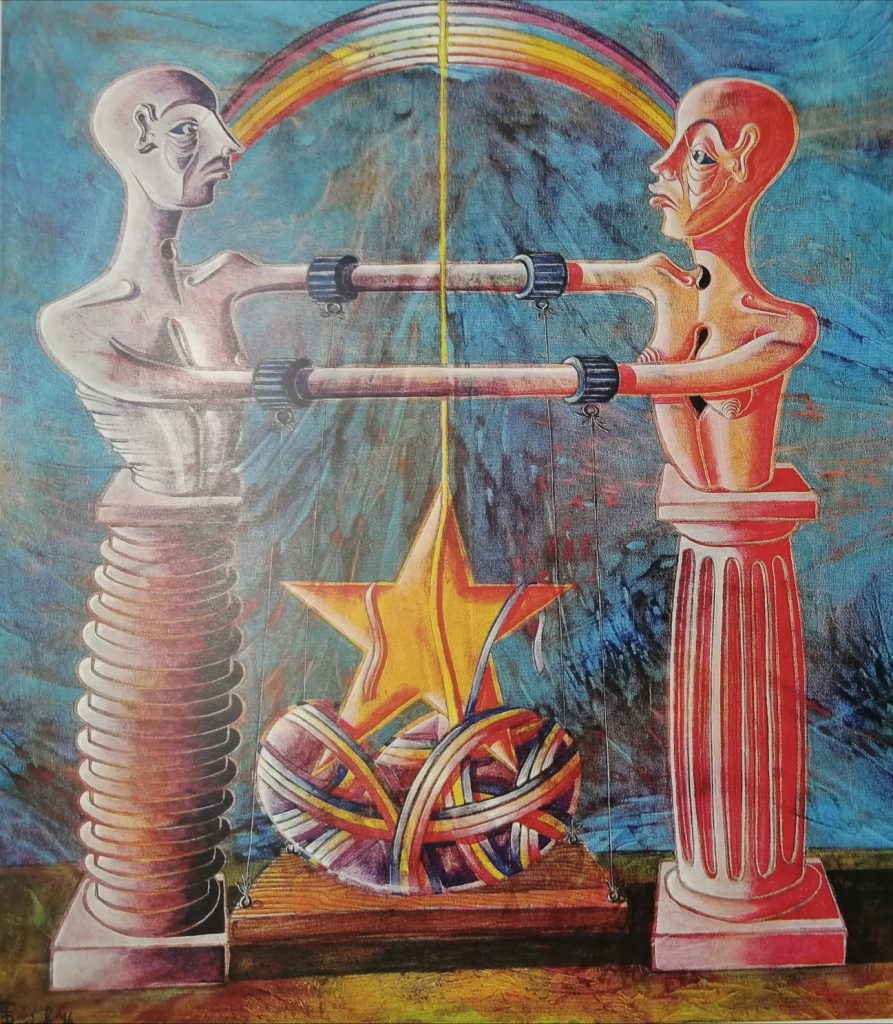

Inferno, canto III, vv 82,87.

Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: ” Guai a voi anime prave!” non disperate mai veder lo cielo:

i vegno per menarvi all’altra riva nelle tenebre eterne virgola in caldo e n’ gelo.”

Nell’immaginario di Bosich non poteva mancare Caron dimonio con occhi di bragia, traghettatore di queste anime perse.

Simbolo medianico del trapasso e il remo, in primo piano, che taglia in diagonale l’immagine.

Vi si sommano contemporaneamente quattro elementi, perché Caronte spinge puntandolo a terra immergendolo, però, nell’acqua, ma, mentre una parte emerge nell’aria, nella sommità si consuma col fuoco.

Per Bosich, dunque, attraverso la lavorazione dei quattro elementi naturali, si può arrivare all’aspetto della quintessenza e questa quintessenza è un’apertura sul piano eterico della nuova coscienza, cioè un fuoco astrale della coscienza nuova che supera il pensiero logico ed entra nel pensiero anagogico.

Vi è dunque un processo alchemico nella dialettica tra caldo e freddo, umido e secco, che media i quattro elementi secondo una legge degli equilibri. Ricompare per la seconda volta Dante, vestito di rosso e con l’alloro in testa, umilmente spaesato sulle sponde dell’Acheronte.

Vicino a lui ci sono solo poche anime disperate. Rosso fuoco, giallo e livide ombre viola contribuiscono a rendere l’atmosfera inquietante dell’opera.

Nemmeno il blu dell’ancora di salvezza e l’obolo di pochi denari al suo fianco contribuiranno a salvare il destino delle anime immonde.

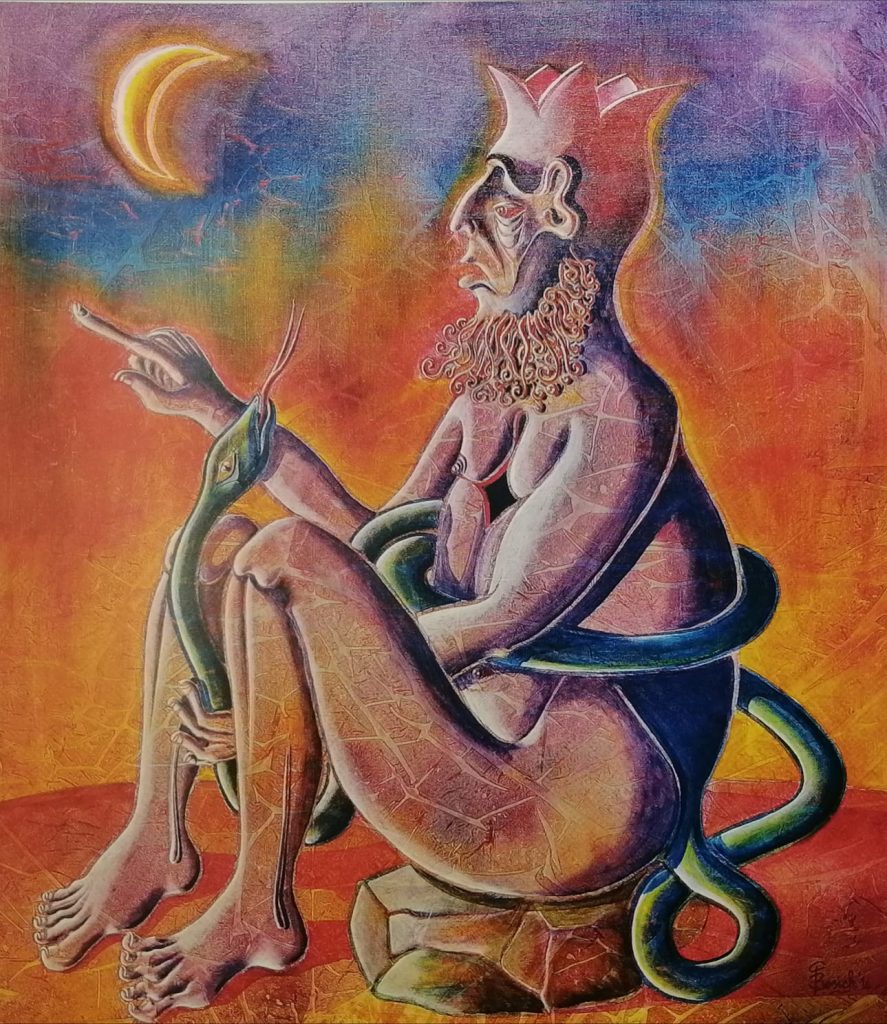

Inferno, canto V, vv 4-12.

Stavvi Minos orribilmente, e ringhia:

essamina le colpe nell’entrata;

giudica e manda secondo ch’avvinghia.

Dico che quando l’anima mal nata li vien dinanzi, tutta si confessa;

e quel conoscitor delle peccata vede qual luogo d’inferno è da essa;

cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa.

Il barbuto Minosse dalla corona regale appare a prima vista abbastanza didascalico, ma a ben vedere nasconde i suoi arcani segreti.

Lo vediamo di profilo, miseramente nudo. Campeggia imponente sul paesaggio desolato, mentre siete su una pietra non lavorata che ha invece un’importanza basilare.

Non un semplice sasso, ma la pietra grezza, l’alter ego della pietra cubica lavorata, la pietra per eccellenza, la pietra angolare che può sostenere un edificio in maniera ottimale: l’una segna l’inizio del cammino spirituale iniziatico, l’altra il suo completamento.

Il processo di purificazione è sintetizzabile con l’acrostico ermetico V.I.T.R.I.O.L Visita Interiora Terrae Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem, che nella trasformazione alchemica allude alla trasformazione del piombo, attraverso i quattro elementi, in oro.

Nell’essenzialità silente di questa composizione campeggia l’elemento lunare. La sua presenza in molti quadri di Bosich, non solo di questo ciclo, ha un significato legato alle influenze che determina nella nostra esistenza, come ad esempio il ciclo delle maree.

E’ un condizionamento per la Terra ed è un elemento connesso all’aspetto isiaco, quindi all’aspetto mistico. Il Sole e la Luna, nel simbolismo alchemico, sono due entità fondamentali che rappresentano il principio maschile, il primo, e femminile, la seconda.

Questo duplice aspetto, nell’opera di Bosich, ci fa capire come il suo lavoro sulla Divina Commedia, in fondo, non si discosti molto da quello che è stato il suo percorso artistico, filosofico e mistico.

Vi è dunque una continuità tra i due e, semmai, l’approdo alla Divina Commedia in età matura va visto piuttosto come un traguardo spirituale dell’autore.

La coda di Minosse tramutata in serpente è il terzo elemento simbolico di quest’opera. E il Re Serpente o l’Ouroboros, forse anche un rimando alla parte rettiliana del nostro cervello, confinata nella parte più oscura di ognuno di noi.

Le decisioni di Minosse si traducono, metaforicamente, nel gesto del serpente che si arrotola segnando i gironi al quale le anime le condannati sono destinati l’indice puntato del Re cretese suggella l’imperativa decisione. Inequivocabilmente.

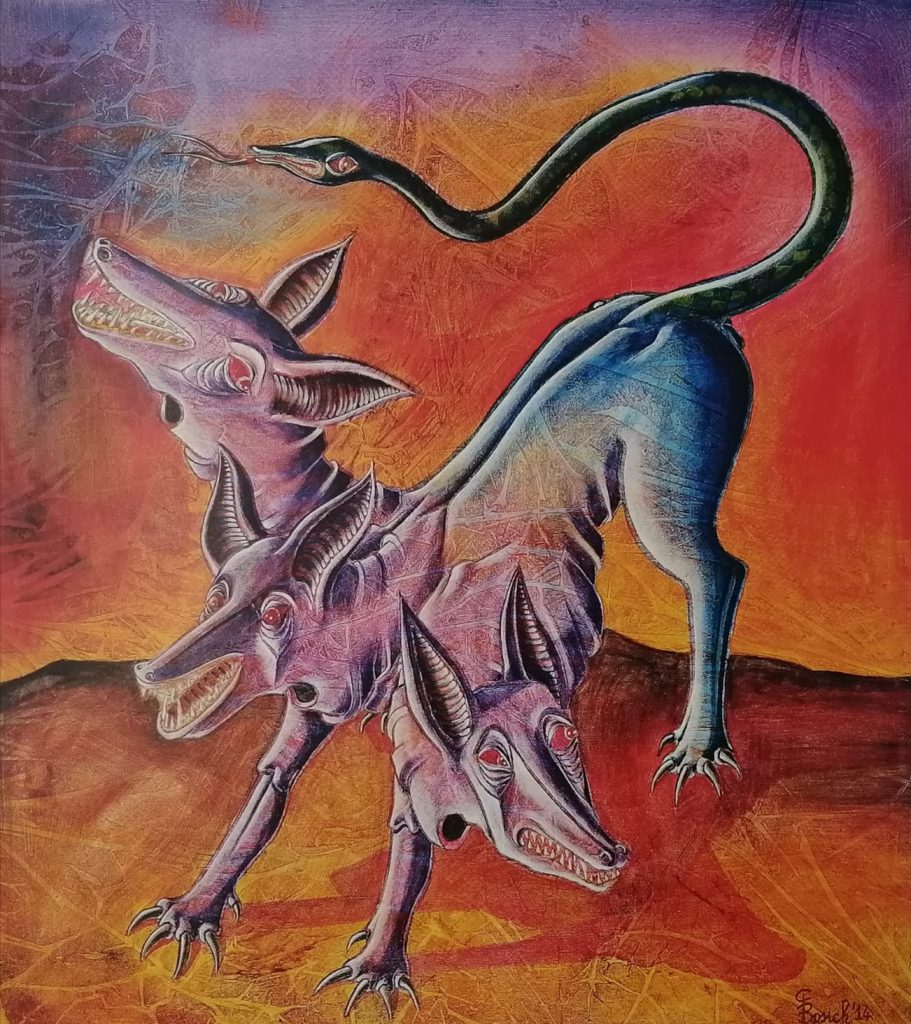

Inferno, canto VI, vv 13-18, 22-24.

Cerbero, fiera crudele diversa,

con tre gole caninamente latra sopra la gente che quivi è sommersa.

Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra, e ‘l ventre largo e unghiate le mani;

graffia li spiriti, li scuoia e isquatra (….)

Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, le bocche aperse e mostrocci le sanne;

non aveva membro che tenesse fermo

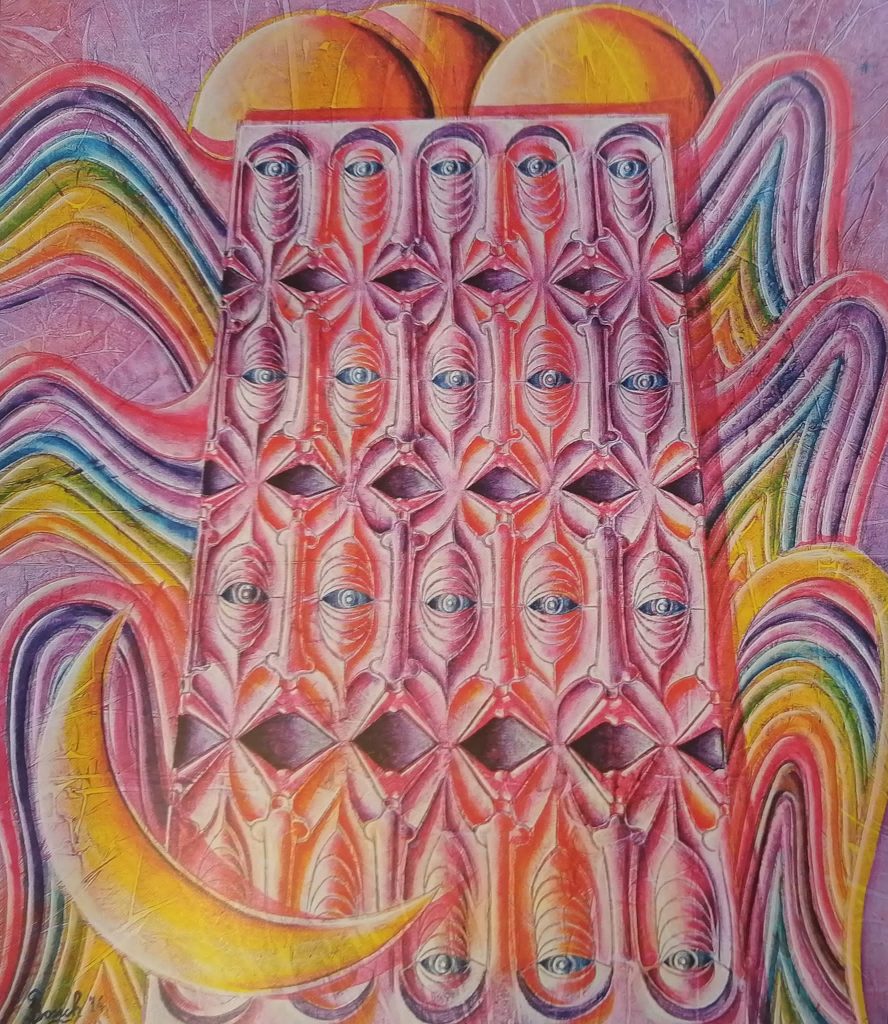

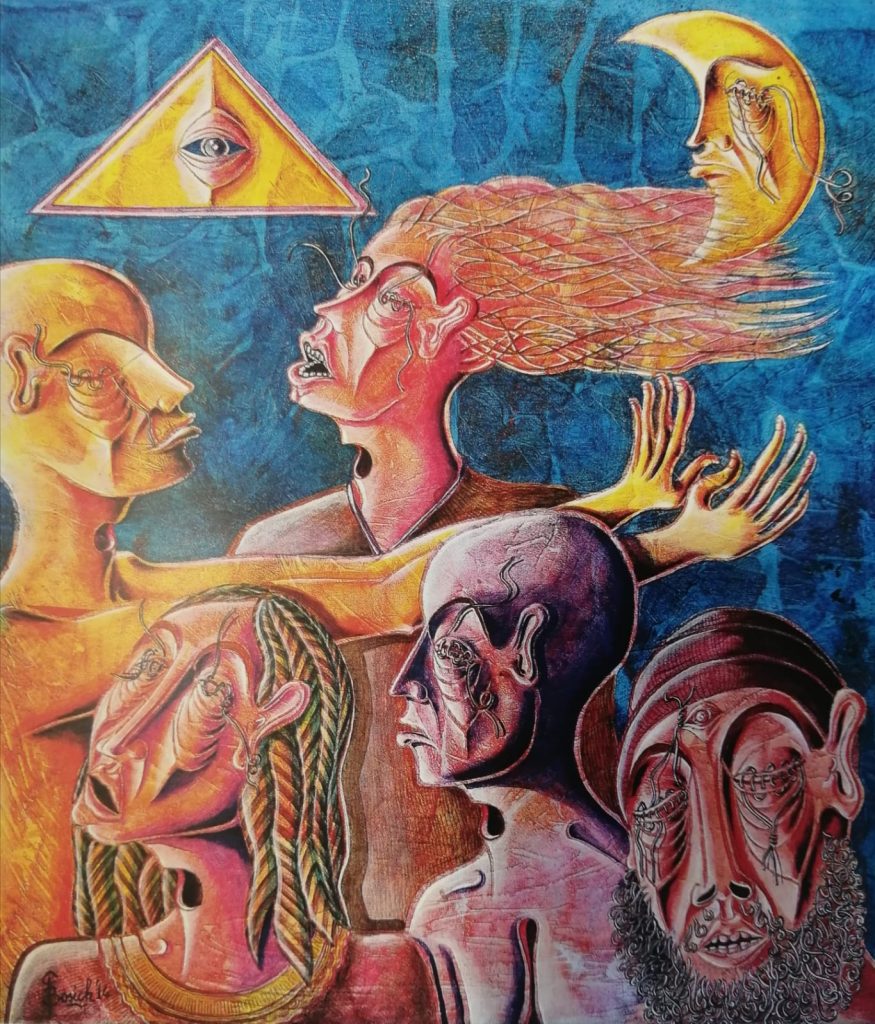

L’uso simbolico e strutturale dei numeri da parte di Bosich non è mutuato da Dante, che pure fa largo uso nella Divina Commedia, ne vi si innesta in maniera superficiale o casuale. E’ nelle corde di Dante e di Bosich, per motivazioni analoghe ma differenti.

Uno dei simboli largamente usato nella Divina Commedia è il numero 3, simbolo trinitario cristiano, che unisce l’uno al molteplice, simbolo quindi di perfezione e di fede.

Il tre è anche caro a Bosich sin dalle sue opere giovanili, perché si connatura ad altri suoi simboli come la lumaca benedicente con le sue tre dita rivolte al cielo o il fiore Trinità (con tre foglie, tre petali e tre volti che contornano l’occhio visivo) e impronta le concezioni esoteriche a cui si riferisce per avviare il proprio percorso di conoscenza.

Ora, nell’opera pittorica, Cerbero è un mostruoso cane tricefalo, per il cui aspetto, che gli deriva dalla mitologia classica, rientra a pieno diritto nel bestiario immaginifico scelto da Bosich (Caronte, Minosse, Cerbero ed il Minotauro).

La vitalità animalesca del personaggio, resa dalle fauci rabbiose del mastino, dal guizzo della coda serpente che sibilando ripete il latrato del tricefalo e dalle zampe unghiate, acuisce l’atmosfera infernale dominata dal rosso, dal viola e dall’arancio.

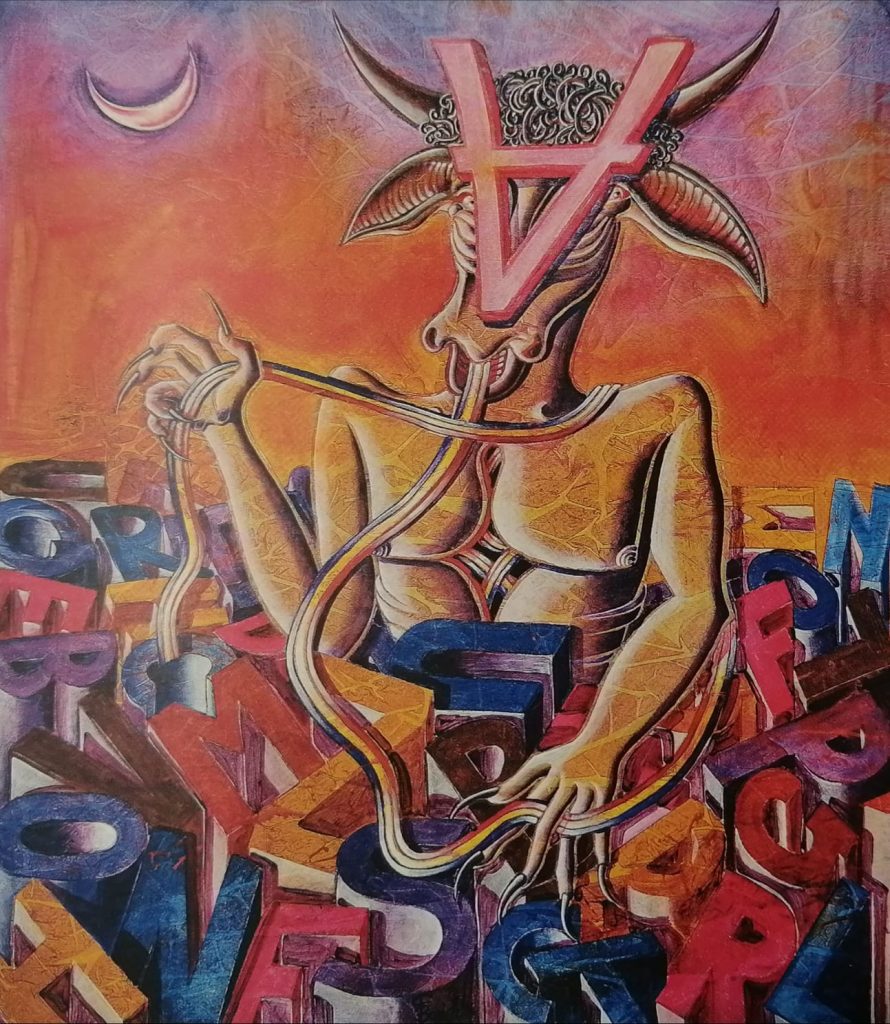

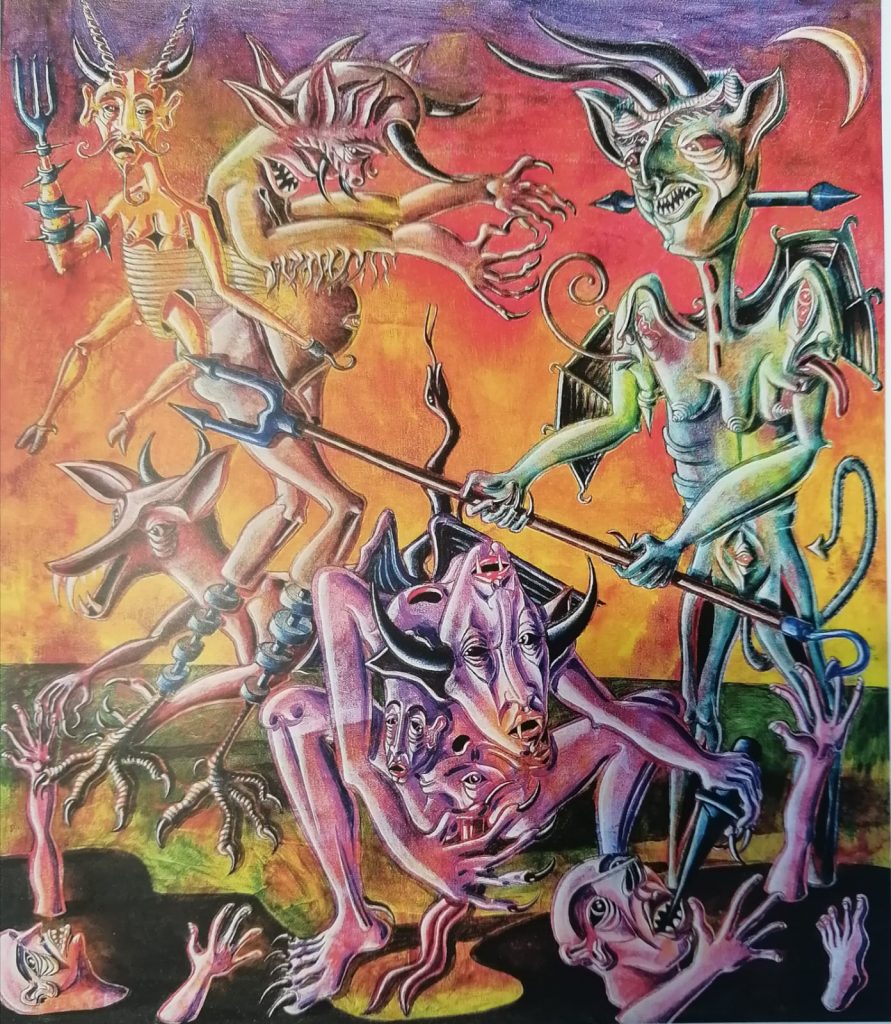

Inferno, Canto XXI, vv 19-25.

Partiti, bestia: che questi non vene ammaestrato dalla tua sorella,

Ma vassi per veder le vostre pene.

Qual è quel toro che si slaccia in quella

c’ha ricevuto già ‘l colpo mortale,

che gir non sa, ma qua e là saltella,

vid’ io lo Minotauro far cotale;

il Minotauro è raffigurato come un uomo dalla testa taurina. Le orecchie iridate come quelle di cerbero, sono simmetriche alle sue corna, mentre il simbolo lunare ne riprende la forma quando si verso l’alto.

L’essere mitologico, frutto degli amori nefandi di Pasife, moglie del re, con un toro, è stato posto al centro del labirinto da Minosse, un labirinto formato in questo caso da lettere disposte caoticamente, quindi un’allusione alla punizione di Dio con la confusione delle lingue dopo Babele.

Sul fronte del Minotauro campeggia una A rovesciata, simbolo della protome taurina ma anche simbolo dell’origine del mondo.

Indica l’inizio (Alfa) del percorso personale di conoscenza; l’Alfa e l’Omega nell’Apocalisse di San Giovanni sono le due lettere greche citate da Dio: “Io sono Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine“. Racchiudono in sé l’universo.

Per quanto attiene la natura del Minotauro, allegoria della bestia che è in noi, da legare e domare, essa va alleggerita dalla sua struttura puramente carnale e va tramutata in qualcosa di più consono alla condizione spirituale.

Il Minotauro non riesce ad uscire dal labirinto materialmente così come ai babilonesi non è stato concesso raggiungere Dio sul piano fisico con la costruzione della torre, perché l’elevazione a Dio deve avvenire non nella carne ma nello spirito.

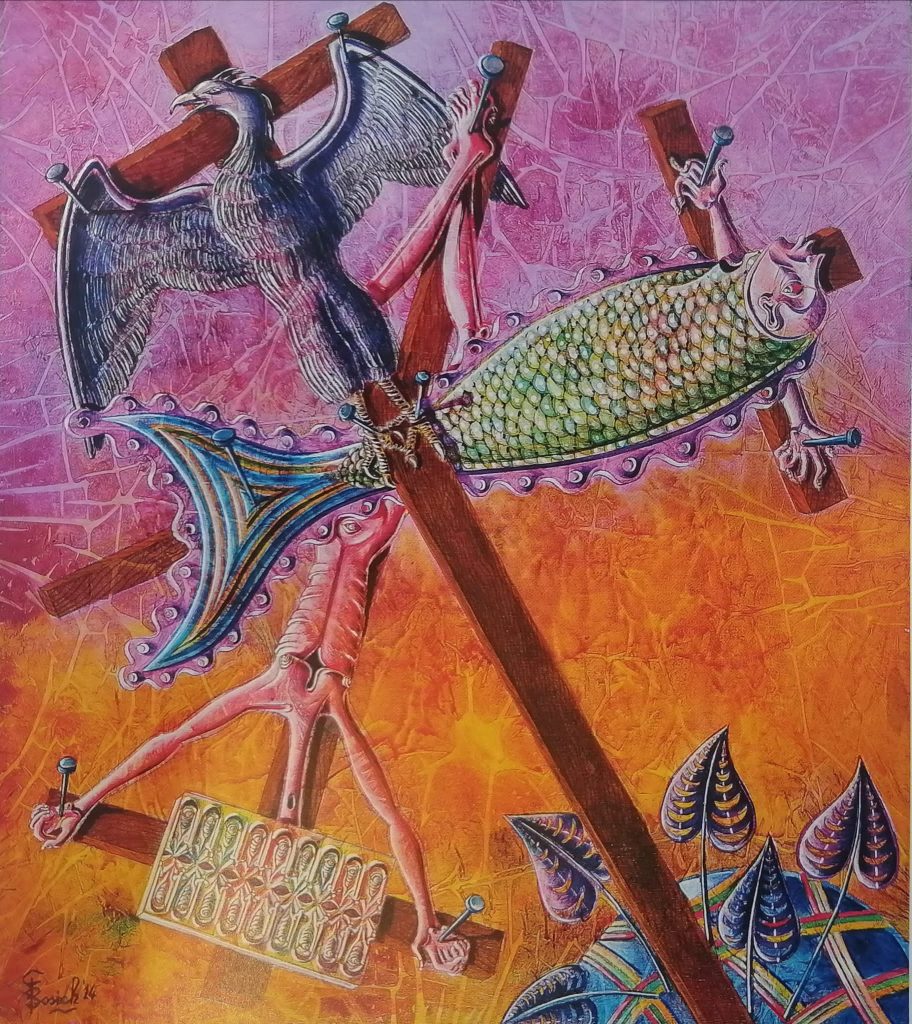

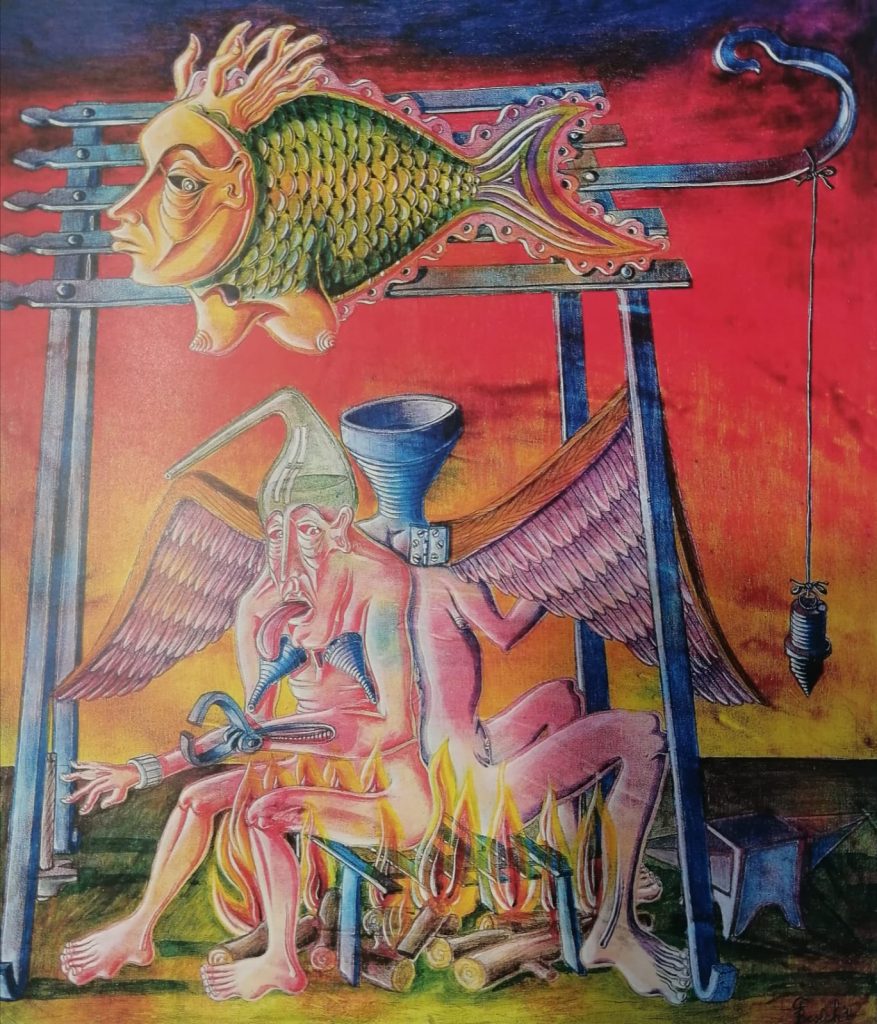

Inferno, Canto XIX, vv 22-30.

Fuor della bocca a ciascun soperchiava

d’un peccatore li piedi, e delle gambe infino al grosso, e l’altro dentro stava.

Le piante erano a tutti accese intrambe;

per ché sì forte guizzavan le giunte, che spezzate averien ritorte e strambe.

Qual suole il fiammeggiar delle cose unte muoversi pur su per la strema buccia, tal era lì dai calcagni a le punte.

A testa in giù, dentro buche scavate nella terra, stanno i Simoniaci.

Le loro gambe fuoriescono con i calcagni e la pianta dei piedi lambita dalle fiamme. Tra questi, la buca a forma di mitra, elemento centrale della composizione, è significativa della aperta polemica contro i simoniaci e contro i Papi che si sono macchiati dello stesso peccato.

I piedi trafitti da un lungo chiodo sono quelli di Papa Niccolò III, che richiamano la scelta di San Pietro di essere crocifisso a testa in giù, rifiutando quindi di essere crocifisso come Cristo. Chiara anche l’allusione alla disputa tra San Pietro e Simon Mago, primo simoniaco.

Accanto, in un continuum concettuale, sotto una luna curva, arde il pesce, simbolo polivalente della pittura di Bosich, che richiama sia il mestiere di pescatore di San Pietro sia le diverse teorie sulle concordanze tra il corpo umano e l’astrologia, che vedono nei piedi il simbolo dei pesci.

Il fatto che solo un piede abbia la conformazione di pesce rimanda, invece, ad un uso rituale iniziatico, che sottende, non solo nei riti ermetici e nella ricerca alchemica, l’alternanza dialogica tra cielo e terra, che solo l’elemento acqueo e lunare come il pesce può operare.

Infine, il terzo personaggio confitto in alto a destra ha le gambe unite a scala.

La scala è sempre un termine di elevazione e fa pensare a quella di Giacobbe virgola che troveremo più avanti nel paradiso perché nella tradizione cristiana simboleggia il cammino spirituale segnato dalle tappe intermedie, come i quattro elementi, da cui deve partire il percorso di ascesa

Inferno, Canto XXII, vv 139-144.

Ma l’altro fu bene sparvier grifagno

ad artigliar ben lui, ed amendue

cader nel mezzo del bogliente stagno.

Lo caldo sghermitor subito fue;

ma però di levarsi era neente,

sì avìeno inviscate l’ali sue.

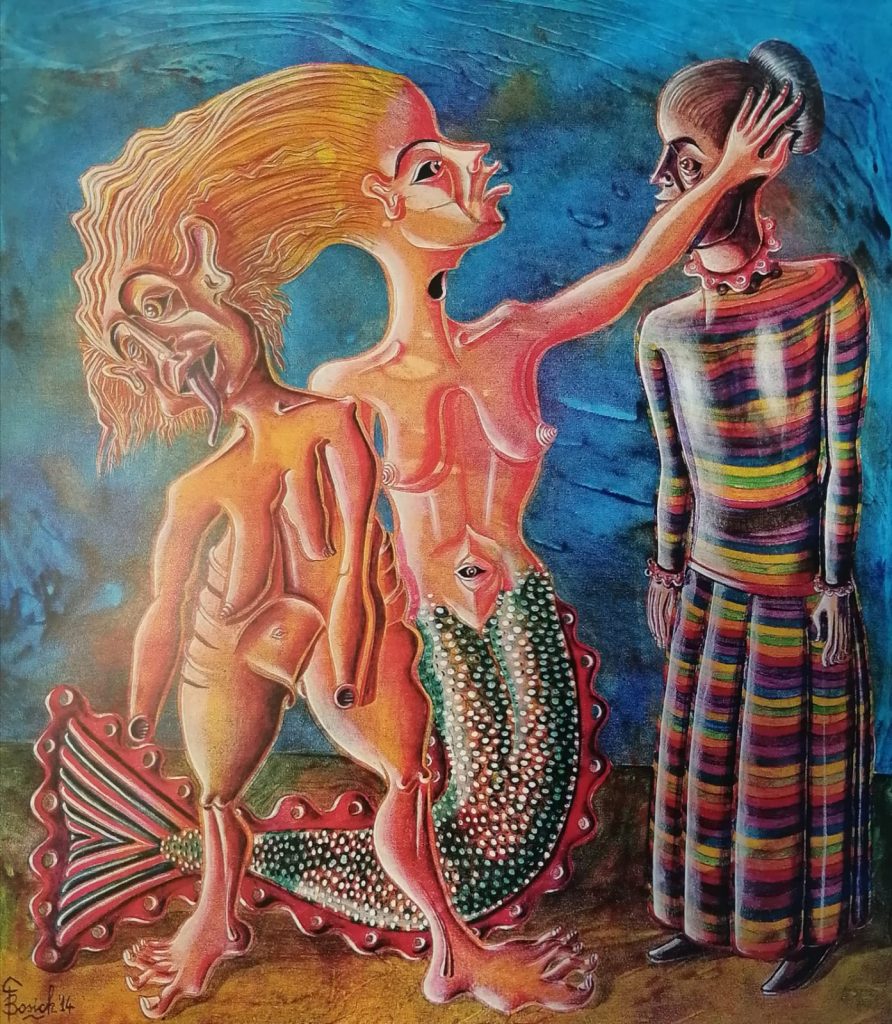

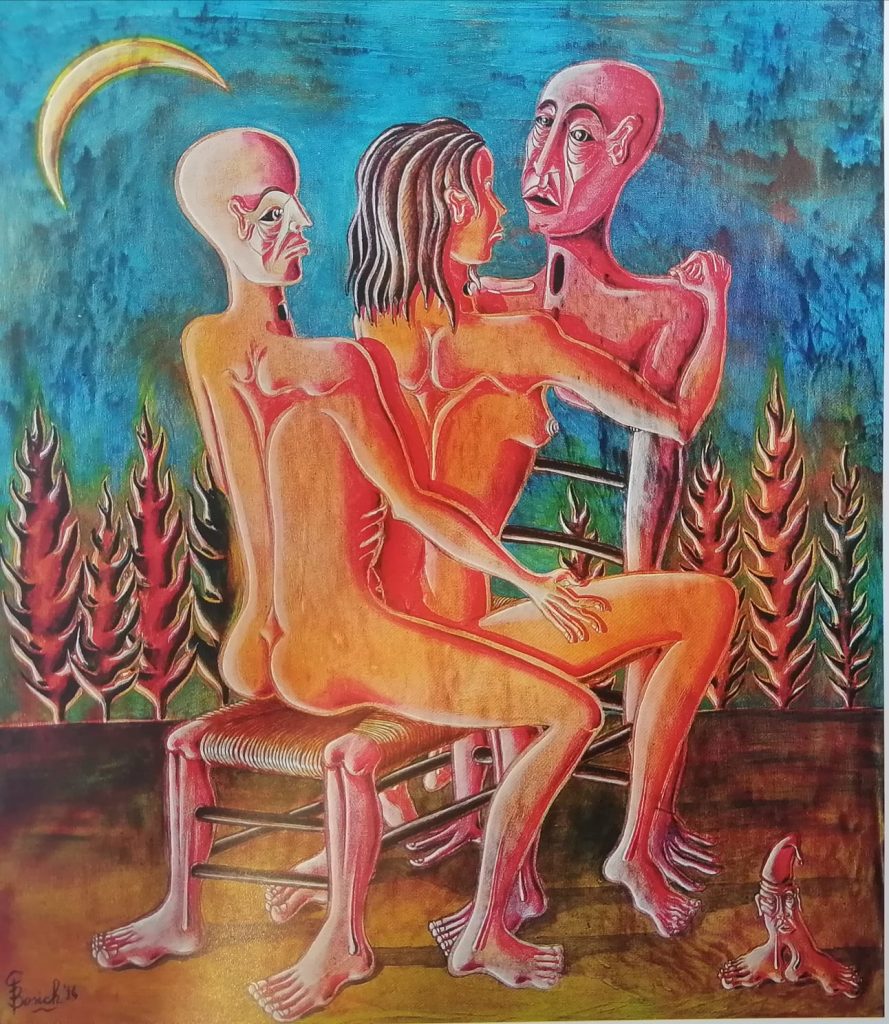

Dopo l’affollata scena dei simoniaci, analogamente Bosich sceglie di ritrarre l’aspetto corale delle malebranche, i diavoli guardiani che controllano, tra i fraudolenti, i barattieri.

Nel momento successivo alla beffa da parte di Ciampolo, che sfugge al controllo dei diavoli suscitandone l’ira e la disputa, due diavoli cadono nella pece bollente, con il conseguente ribaltamento dei ruoli, per cui Bosich li raffigura più in sembianze umane che demoniache.

Si nota un autocompiacimento pittorico nella fantasia creativa dei diavoli, alati e non, uncinati o fiocina anti, cornuti e biforcuti, che ne rende non solo l’aspetto bellico, ma anche la comicità sui generis della caratterizzazione dantesca.

Però, come in tutta la serie di questi zodiaci, attraverso il personale filtro stilistico, Bosich riesce ad andare oltre il racconto originario per spostare l’accento sulla propria missione gnostica, una conoscenza intuitiva che si avvale di visioni per trasmettere dei messaggi altrimenti poco accessibili.

Queste visioni di tipo mistico lo avvicinano per certi aspetti a quelle del pittore olandese Hieronymus Bosch, ma sono figlie anche di proiezioni astrali che lo hanno in qualche modo connesso a questa capacità

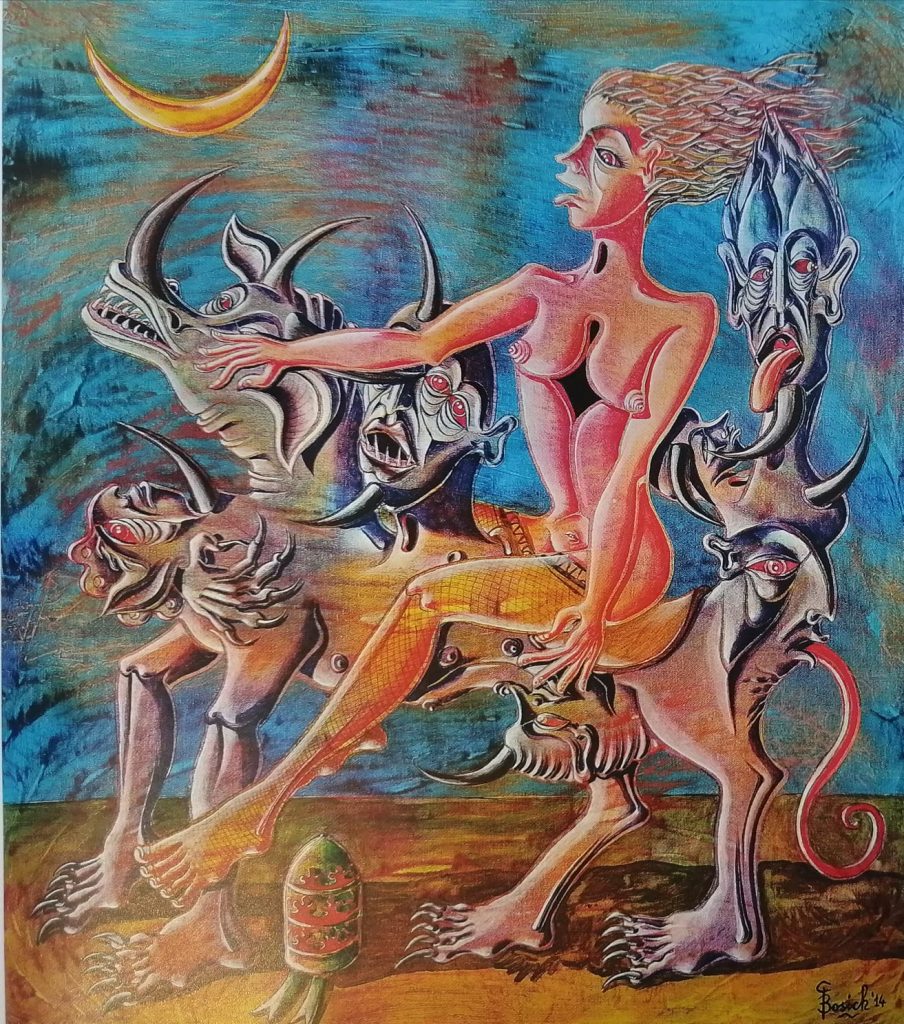

Inferno, Canto XXIV, vv 82-90

(….) e vidivi entro terribile stipa

di serpenti, e di sì diversa mena

che la memoria il sangue ancor mi scipa.

Più non si vanti Libia con la sua rena;

chè se che chelidri, iaculi e faree produce, e cencri con anfisbena,

né tante pestilenze né sì ree

mostrò già mai con tutta l’Etiopia

né con ciò che di sopra al Mar Rosso èe.

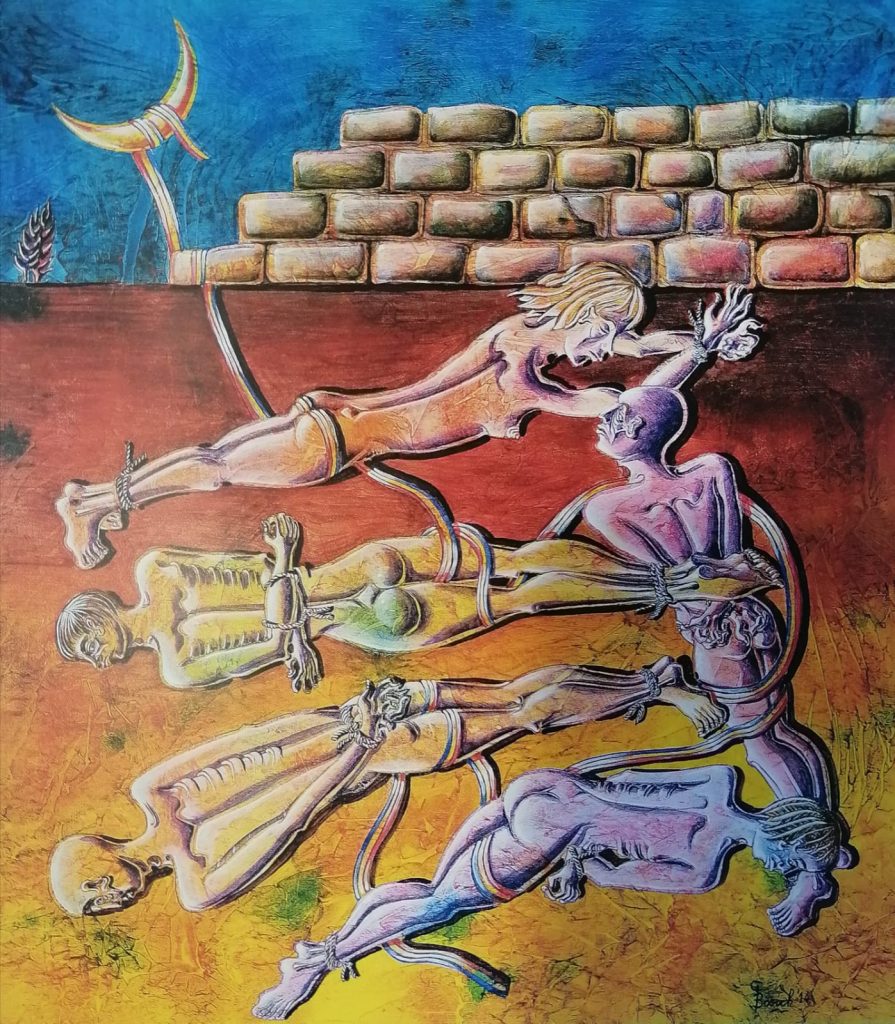

In questa rappresentazione cruda, sotto la luce infuocata del cielo infernale, vengono puniti i ladri, nudi e inermi in un groviglio di serpenti, poiché in vita furono insidiosi come questi rettili.Il loro contrappasso avviene in diversi modi a seconda della gravità del peccato.

Bosich, lasciandosi trasportare dalle descrizioni, traduce liberamente il testo in immagini dal forte impatto visivo: le metamorfosi dei dannati in serpenti le penetrazioni punitive trasformano i ladri in esseri mostruosi.

La carne umana, raffigurata di solito da Bosich come forata interiormente per lasciar passare le energie e la linfa vitale, viene attraversata e percorsa da serpenti dal muso fertile di combinazioni falliche e labiali.

Il personaggio in secondo piano rappresenta Caco, ma non in veste di Centauro. Ha il corpo “sfaccettato” da teste di drago, mentre le mani deformano le dita in aspidi, la barba in bisce che mordono o si attorcigliano alla luna.

In primo piano, il drago con ali di pipistrello vomita un serpente che sibila con la sua lingua biforcuta: un iterazione formale e concettuale che rimanda indirettamente alla tentazione di Adamo ed Eva da parte del serpente, origine del peccato

Inferno, Canto XXIX, vv 76-83.

E non vidi già mai menare la stregghia

a ragazzo aspettato dal segnorso,

nè a colui che mal volentieri vegghia,

come ciascun menava spesso il morso

dell’unghie sopra sè per la gran rabbia

del pizzicor, che non ha più soccorso;

e sì traevan giù l’unghie la scabbia,

come coltel di scardova le scaglie

o da altro pesce che più larghe l’abbia

Lo spunto per questa digressione pittorica viene data a Bosich dalla similitudine usata da Dante per definire l’intensità del prurito, che era tale da fare graffiare la pelle ai dannati con una forza simile a quella impressa col coltello per squamare i pesci.

Sembrerebbe contraddittoria la scelta di Bosich di raffigurare la punizione degli alchimisti, con la pelle affetta da lebbra o scabbia, quasi un abiura di quel pensiero che tanta parte ha nella sua filosofia di vita.

In realtà, avviene il contrario: nella decima bolgia, non vengono condannati tutti gli alchimisti, ma solo quelli della parte detta sofistica, cioè volti a sofisticare e falsare i metalli, inutile perché non porta a nulla.

Bosich prende spunto da questa tematica, la falsa alchimia, per approfondire il discorso su quella vera, che indaga l’uomo nel suo triplice aspetto di corpo, anima e spirito.

Quelli che per i “falsatori di metalli” danteschi (Capocchio di Siena e Griffolino da Arezzo, alato perché si era vantato di saper volare) sono dei meri strumenti di lavoro, per l’Homo Faber alchemico sono simboli di un cammino spirituale: l’incudine e il martello, il filo a piombo, che simboleggia l’equilibrio e indica la via della perfezione, l’imbuto e le tenaglie, che servono per forgiare una nuova natura, per trasformare il piombo della natura umana in oro, in luce spirituale.

Però, tutto ciò che è possibile sono attraverso il medium del fuoco: mentre in basso i personaggi vengono bruciati dal fuoco materiale, in alto brucia un fuoco immateriale, interiore, purificatore e liberatore.

Il pesce rappresenta l’Ichthys cristico, l’aspetto del fuoco eterico, quindi l’aspetto sublimato dei 5 fluidi dell’anima (sanguigno, ormonale, nervoso, fuoco del serpente e fuoco astrale della coscienza) simboleggiati dalle 5 stecche della graticola, che devono essere trasformati attraverso la lavorazione alchemica per potersi relazionare allo spirito: bisogna quindi operare una conversione, come è rappresentato dal manico della graticola.

L’anima naturale così purificata può diventare anima spirituale e ciò rende possibile la connessione con lo spirito

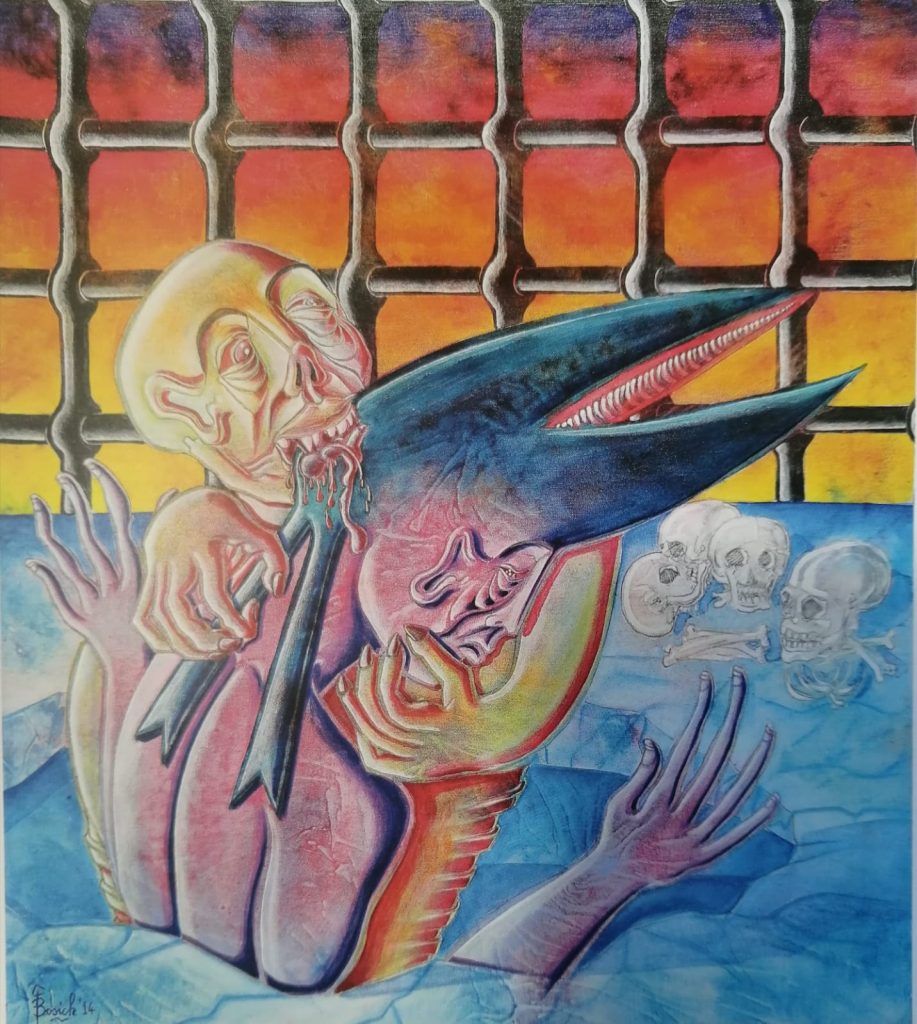

Inferno, Canto XXXIII, vv 67-75.

(….) Poscia che fummo al quarto dì venuti,

Gaddo mi si getto’ disteso a’ piedi

dicendo: “Padre mio, chè non m’aiuti?”

Quivi morì; e come tu mi vedi,

vid’io cascar li tre ad uno ad uno

tra ‘l quinto dì e’l sesto

Tra il XXXII e il XXXIII canto si trovano le famose terzine che hanno ispirato quest’opera pittorica, in cui compaiono il Conte Ugolino della Gherardesca e l’Arcivescovo Ruggeri, entrambi traditori della Patria e puniti nell’Antenòra, con il corpo conficcato nella medesima buca del lago ghiacciato.

La particolarità che attira l’attenzione di Dante consiste nell’odio e nell’aggressività con cui Ugolino addenta il teschio dell’Arcivescovo, che in vita lo aveva rinchiuso nella Torre della Muda a Pisa assieme ai figli e nipoti, costringendoli a morire di fame e forse a forme di cannibalismo.

Rappresenta Ruggeri con la mitra vescovile connaturata nel capo, identificandolo in tal modo con la sua funzione spirituale, che è solo un ricordo lontano, l’ombra di se stessa, perchè la simbologia si complica nella metamorfosi della mitra bicuspidata nella bocca di un pescecane. Non è più l’Ichthys cristico, ma una sua forma alienata, materiale, che segue logiche politiche e mondane.

Una netta linea di orizzonte separa il cielo infernale, infuocato e dominato dai colori caldi, dal lago ghiacciato del Cocito, in un rapporto che si ripresenta nel quadro dedicato a Lucifero.

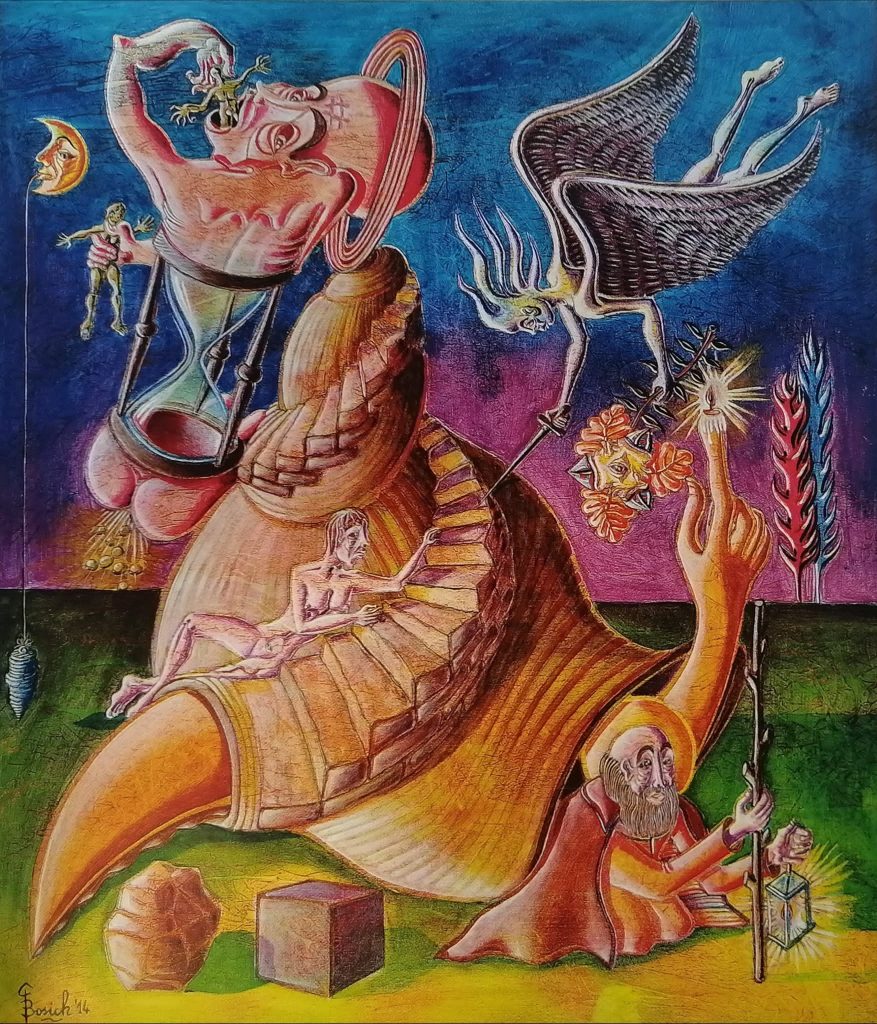

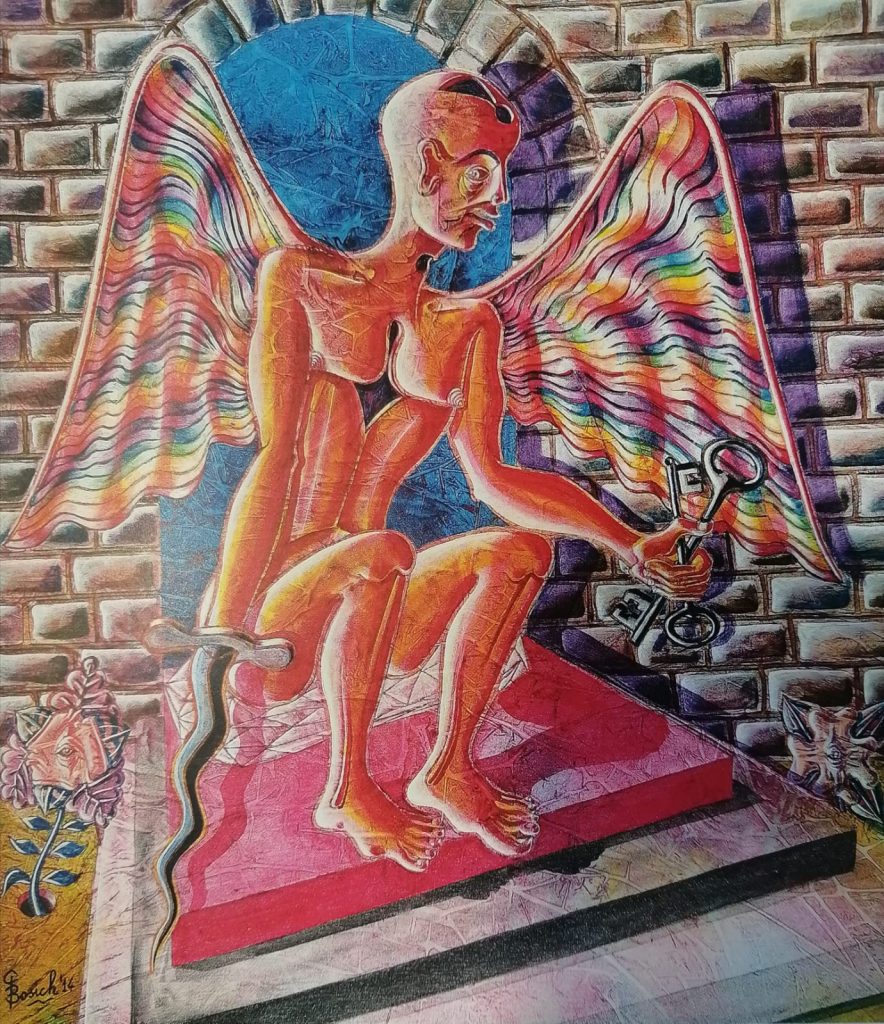

Inferno, Canto XXXIV, vv 34-45.

S’el fu sì bel com’elli è ora brutto

e contra ‘l suo fattore alzò le ciglia

ben dee da lui proceder ogni lutto.

Oh quanto parve a me gran maraviglia

quand’io vidi tre facce alla sua testa!

L’una dinanzi, e quella era vermiglia;

l’altr’eran due, che s’aggiungnìeno a questa

sovresso ‘l mezzo di ciascuna spalla,

e sè giugnìeno al luogo de la cresta (…)

Nell’ultimo quadro Bosich dipinge Lucifero, il Cherubino che si era ribellato contro il suo creatore e, sconfitto, fu precipitato dall’Empireo nell’Inferno, al centro della terra.

Creato bellissimo, a causa della sua caduta nel peccato, diventa un essere orripilante e mostruoso, con tre facce in una sola testa, una nera, una rossa ed una di colore bianco/giallo e con tre coppie di ali di pipistrello, corrispondenti ognuna a ciascuna delle facce.

Mastica contemporaneamente Caino, Bruto e Cassio, i traditori dell’autorità divina, il primo, e di quella umana i secondi.

Altri simboli a lui riferibili, nella loro pratica essenzialità, rimandano alla rappresentazione del Baphomet, un demone esoterico le corna e la barba quale memoria della testa caprina, la presenza del pentacolo sulla fronte, al di sopra della quale brucia la fiamma dell’intelligenza che Bosich ha sostituito con una candela spenta, simbolo di privazione, di mancanza di luce, divina e spirituale.

Nell’iconografia del Baphomet, al di sopra del grembo compare anche un’asta eretta, simbolo fallico e di vita, con due serpenti attorcigliati, che in sostanza è il caduceo di Hermes, simbolo di hierogamia tra cielo e terra.

La stessa forma la ritroviamo nella clessidra che Bosich rappresenta in basso e al centro, potremmo dire, del mondo, visto che la clessidra qui non simboleggia Kronos, ma è simbolo di capovolgimento, quello che dovranno effettuare Dante e Virgilio per affrontare la salita verso il monte del Purgatorio, o quello dei simboli come il pentacolo, che ha la quinta punta rivolta verso il basso, simbolo satanico, ma rivisto nella giusta prospettiva è rivolto verso l’alto, verso la luce di cui è simbolo.

In questa lettura visiva delle opere di Bosich, cosi’ come nella conoscenza esoterica, spesso è necessario farsi guidare non solo dall’interpretazione ma anche dall’intuizione simbolica, che lega diverse concettualizzazioni tra loro complementari e di difficile definizione.

Il Sole e la Luna, posti sue spalle di Lucifero , simboleggiano il primo la luce e la ragione, l’altra la sensibilità intuitiva; rientrando nella dialettica degli opposti, sono indivisibili, per cui devono guidare insieme la ricerca introspettiva dell’individuo dopo il capovolgimento che è allo stesso tempo anche una conversione, una metanoia, una correctio.

Purgatorio

Paradiso